- 2025/04/22

- バックナンバー

- 最新ニュース

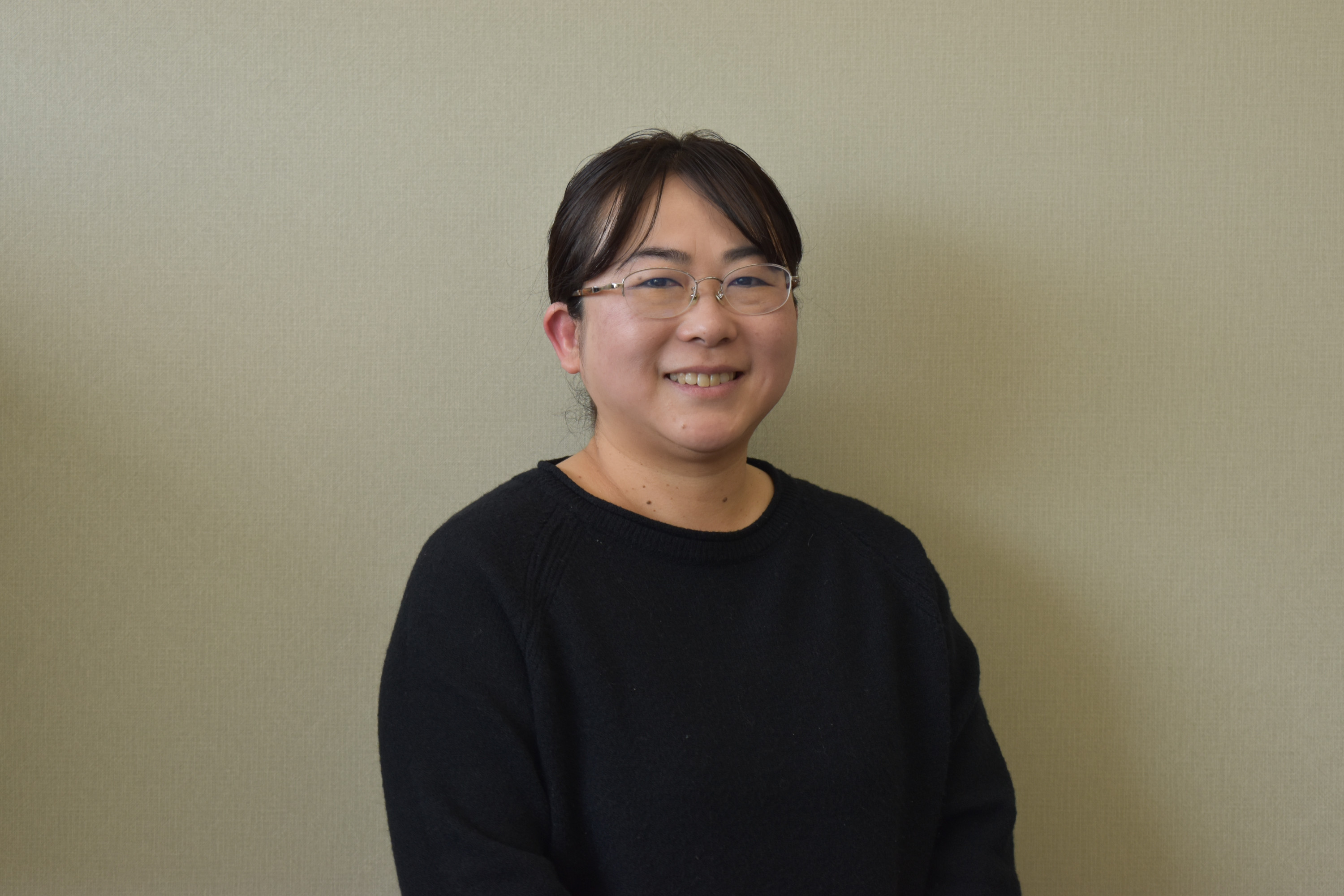

介護関連サービス事業協会会員・ツクイ執行役員 原優実さんに聞く

今年2月末、介護保険外サービスなどを手掛ける事業者で組織し、普及に向けて取り組む「介護関連サービス事業協会」(港区、水野友喜代表理事)が設立された。信頼性のある保険外サービスの構築を目的に、サービスのガイドライン策定と、事業者の認証制度の創設を目指す。会員企業で、生活支援サービスのガイドラインづくりのとりまとめにあたるツクイ(横浜市、 高畠毅社長)で、訪問介護など約20年の現場経験を持つ原優実執行役員に、保険外サービスの今後の展望について聞いた。

ツクイ・原執行役員

――ツクイが協会に参画した経緯は。

「介護保険事業者として長い間サービスを提供する中で、要介護状態になって初めて利用者に関わるのではなく、その手前から関わることはできないだろうかと考えてきた。そうしたテーマも含め、ツクイでは、シニアの健康や安心、生きがいに繋がるサービスや商品を研究・開発する「ミライ想造ラボ(ミラボ)」という参加型の研究施設を数年前に神奈川県内に設置。60歳以上のシニアを研究員として迎え、大学や企業との実証事業などを行ってきた。この活動が経済産業省の目に留まったのが、協会の活動に関わるようになったきっかけだ。

ミラボの成果の一つとして、昨年夏に「よりそいコンシェル」というサービスを事業化した。生活相談員などの経験のあるコンシェルジュを置き、契約した介護者やケア対象者に、必要な情報提供や、相談対応、ツクイと提携している保険外サービスの紹介などを行う。実は、私自身もビジネスケアラーとしてこのサービスを利用しており、どうしても仕事が休めない時に必要なサービスを手配してもらうなど、介護を支援してもらっている」

――介護保険外サービスは、サービスの質にばらつきがある。

「ケアマネジャーからも『保険外サービスは情報が少ないのでどの事業者に頼めばいいのかわからない』といった声が届いており、信頼性や認知度も十分とは言えない。 そこで、安心して利用できるサービスを選べるようにするため、現在、協会では保険外サービス事業者の認証制度の創設に向けて動いている。まずは、生活支援サービスと配食サービスの分科会を設置。ツクイは生活支援サービスを提供する事業者のガイドラインや認証マークを策定している。

生活支援サービスのガイドラインには、▽策定の背景や目的▽契約締結の留意事項▽サービス提供にあたっての留意事項▽事業者の体制に関する情報開示▽提供の記録▽利用料金の目安――などを盛り込む方向性だ。基本的には、契約締結能力のある人が対象だ。

介護保険の運営基準などを参考に策定しているが、内容が厳しすぎると参入のハードルが高くなってしまう。ケアマネにとっても、利用者にとっても、日ごろ利用している介護保険サービス事業所が、保険外サービスも提供してくれるのが安心だし、望ましい。だからこそ大手事業者だけでなく、地域密着型で保険外サービスを提供している中小事業所やNPO法人にも積極的に参画してもらえるようにしたい。ガイドラインを満たし、一定の安全性と質を備えていると認証された事業者は協会のホームページを通じて情報発信する。ガイドラインは近く公表し、認証制度を夏にも運用開始する予定だ」

――介護保険では対応できないが、利用ニーズの高いサービスにはどんなものがあるか。

「例えば、訪問介護は、短い時間区分の場合は利用者が一緒に買い物に行きたがっても難しい。保険外の買い物同行であれば、一緒に行って商品を選ぶこともできる。

介護保険のプロフェッショナルな部分と、自由度の高い保険外サービスを組み合わせれば、利用者のQOLは確実に上がる」

――認証制度導入で保険外サービスの利用者は増加すると見込んでいるか。

「率直に言うと、いま着手している取組だけでは伸びないと思う。協会では、経産省・厚労省と一緒に、利用する側のリテラシーを上げる取り組みを行っていく考えだ。保険サービスだけで要支援・要介護者の生活すべてを支えることはできないということも認識してもらえるようにしたい。浸透していけば徐々に保険外サービスの利用も広がっていくだろう」

――ケアマネジャーにも必要性を認識してもらわなければならない。

「保険外サービスに対し批判的な立場のケアマネも少なくないが、一方で確実に理解が広まっているとも感じる。ケアマネがやむを得ず担っている身元保証や行政手続きなどのシャドーワークの負担も、今後、高齢者等終身サポート事業者や保険外サービス事業者が対応するケースが増えれば少しずつ減っていくのではないか」