- 2025/07/01

- バックナンバー

- 最新ニュース

PT・OTが運営、人材育成や地域の教育も

「福祉用具は“できないから使う”のではなく、“より活動的に生きる”ための選択肢です」

こう話すのは、「Be active」(兵庫県加古郡播磨町)の代表取締役社長で作業療法士の永吉恭子さんだ。リフトインストラクターなどの資格も持つ理学療法士とタッグを組み、昨年5月に「えんたす福祉用具事業所」を開設。福祉用具レンタル・販売から住宅改修まで、それぞれの強みを活かして提供している。特にシーティングやポジショニング、褥瘡予防は得意分野だ。

起業前の永吉さんは、京都府の医療療養型の病院に約20年間勤務。そこでリハビリテーション部長や褥瘡対策委員長などを務めた後、訪問リハビリテーションを立ち上げた。時には福祉用具を納品する貸与事業者と喧々諤々の議論をしながら、在宅患者の支援に力を入れてきた。

もともと地域密着の医療・福祉に関心があり、50代で一念発起。「リハビリテーションというと機能回復のことだと思われますが、それと同じくらい環境整備が重要です。これまでの仕事で得た実感が、福祉用具に関わる仕事を志す原点になりました」と語る。

「環境の力」とは、ICF(国際生活機能分類)で言われる「環境因子」にあたる。その視点で全体を俯瞰できるのがリハビリ職の強みだ。

「“座れるけれど立てない”となっても、ベッドを使って起きて、ボードを使って車いすに乗る。そうすればやりたいことができる。より良く活動するために福祉用具を活用するという考え方です。患者さん・利用者さんに関わる専門職がこの視点を持つと、生活は非常に豊かになります」

永吉さんには病院時代に印象に残っている事例がある。訪問リハで担当した在宅のALS患者・Aさん。できるだけ自分でできるようにしたいというAさんの希望を踏まえ、昇降するいすを導入し洗面や調理ができるようにしたり、「絶対におむつはいや。トイレに行きたい」という意向を尊重し、トイレにリフトを設置した。

「私の考えや支援の仕方を、ヘルパーや看護師のみんなに伝えてほしい。それがあなたの仕事よ」

そう言われた永吉さんは、ヘルパーがAさん宅を訪問するのに合わせて訪問し、Aさんの支援方法などを共有した。

最近でも「環境の力」を実感した例がある。スタンダード車いすを利用していたBさんは、心臓の病気や円背が悪化し呼吸が苦しくなったのを機に、モジュールの車いすに変更。すると、病前と同じように座って自分でご飯を食べられるようになり、それが亡くなる前日まで続いた。日帰り旅行にも行けるほど活動的にもなった。

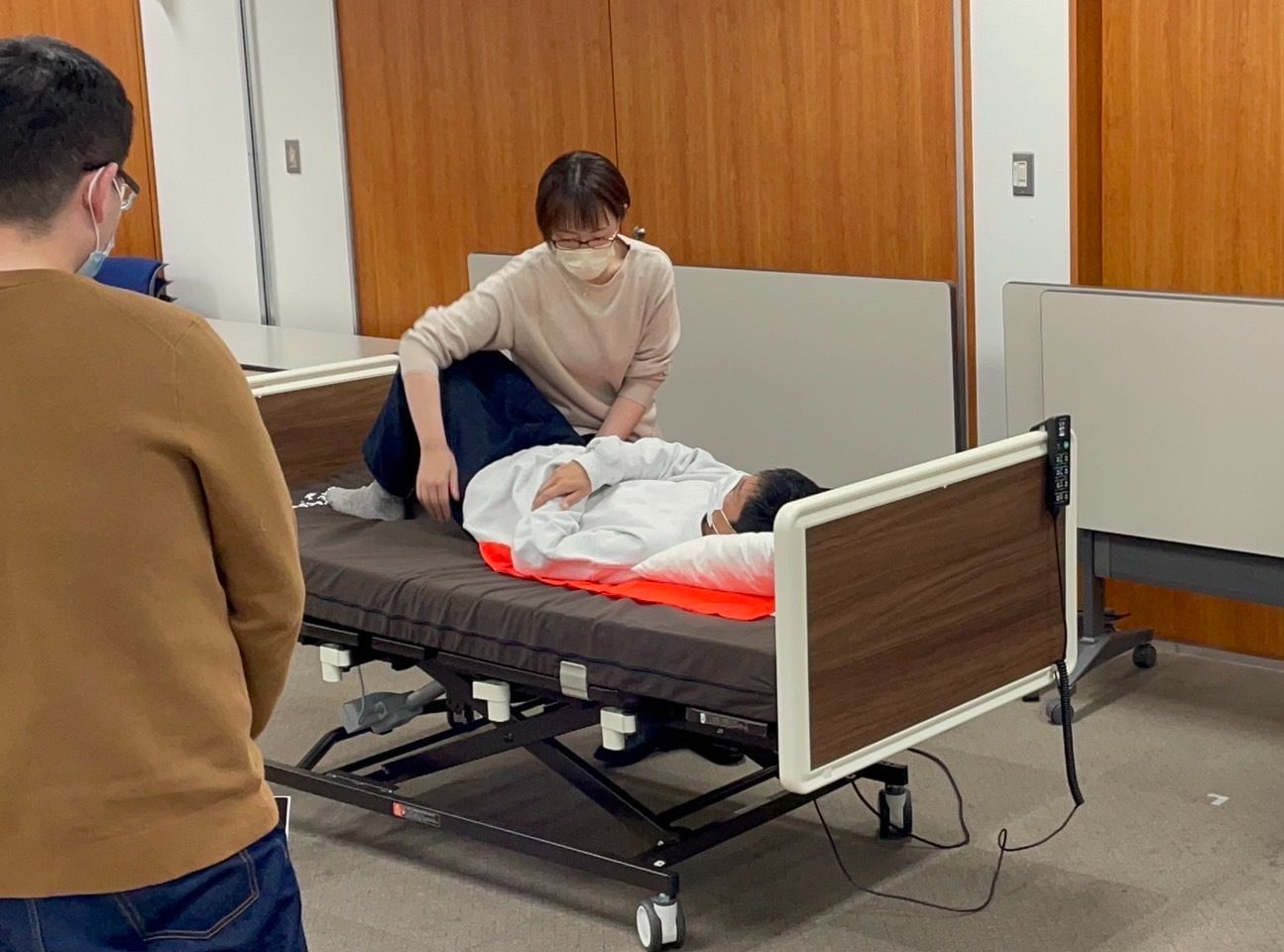

永吉さんは現在、併設の「えんたす研究所」で地域の医療・福祉に携わる人達と一緒に学び、交流する研修活動の企画・運営に力を入れている。「私が直接訪問できるのは最大でも1日6~7件。だったら多くの人材を育てた方が幸せになれる人が増えると考えています」。例えばノーリフティングとトランスファーとの違いについて、座学だけでなく体験学習も入れ体験型の内容にしている。

通いの場などで地域の高齢者を対象に定期的に講演会も行う。

「福祉用具の話をすると、皆さんとても関心を持って聞いてくれます。先日はトランスファーボードを持っていったのですが、“初めて見た”“これがあれば立てなくなっても諦めなくていいんやね”と目をキラキラさせていましたね」

今後、地域の要介護高齢者がますます増えていく中、リハビリ専門職が介護分野に関わる意義について尋ねると、永吉さんは笑顔でこう答えた。

「介護分野に限らず、セラピストがいないところに行くことに意義があると考えています」

その時肝心なのは「指導」ではなく、チームで考える視点だ。

「普段“先生”と呼ばれて勘違いするセラピストもいますが、あくまでチームケアの一員です。まず相手の専門性を理解すること。その上で役割分担を行うことで多職種連携が成り立ちます。とにかくリハビリ専門職にはどんどん現場に出て“環境の大切さ”を実感してほしいですね」

地域の高齢者に福祉用具について講演も

医療・福祉職と学ぶ研修にも力を入れる