介護・障害・保育で連携 柔軟にサービス体制確保を

- 2025/08/01

- バックナンバー

- ピックアップ記事【1面】

厚労省 2040年検討会報告書

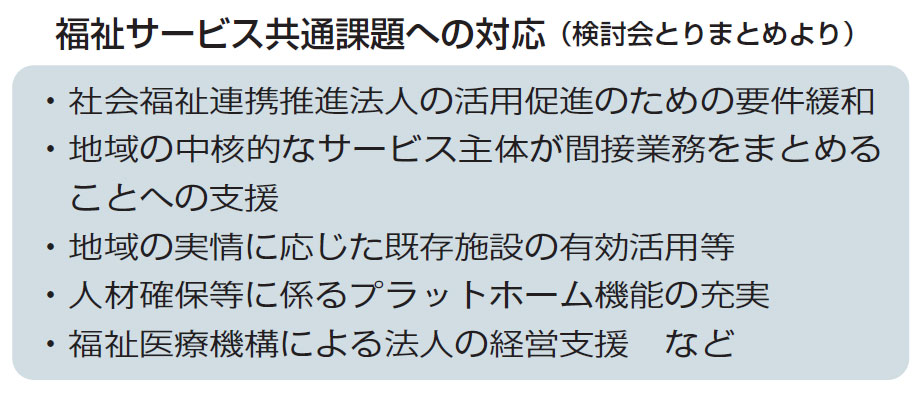

厚生労働省の「『2040年に向けたサービス提供体制等のあり方』検討会」(座長=野口晴子早稲田大学政治経済学術院教授)は7月25日、介護・障害福祉・保育分野のサービス提供体制を維持するために推進すべき方策の方向性をまとめた。高齢化や人口減少のスピードが地域で差があるため、地域ごとに各分野が連携して対応できるようにする。

検討会は、65歳以上高齢者数がピークを迎える2040年に向け、先行して介護分野のサービス提供体制について今年1月から議論。4月に中間とりまとめを行っていた。今回は、障害福祉、保育の提言を追加した内容になる。

報告書では、全国の地域を、人口減少・サービス需要の変化に応じて「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市」の3つに分類し、それぞれ提供体制を構築する構想を示した。各地域をどのような基準で区分するかは今後議論する。

障害福祉、保育分野も、介護分野と同様の提供体制や支援体制が重要としている。

中山間・人口減少地域では、訪問介護と通所介護の配置基準を弾力化して人材を共有する案を記載。介護・医療ニーズに対応するため介護事業所の多機能化の方向性も示し、看護小規模多機能型居宅介護や小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型などの包括的なサービスの設置促進も必要とした。訪問系サービスについては、利用者からのキャンセルや移動の負担も大きいため、報酬で包括的な評価の仕組みを設ける考えも示している。(以下略)