- 2025/08/05

- バックナンバー

- 最新ニュース

「脱炭素」と「資源循環」2つの課題解決へリサイクルが加速

「おむつ」を取り巻く現状についてさまざまな立場からの知見を共有し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みやアイデアをポジティブに議論する「国際おむつフォーラム」(主催・日本福祉医療ファッション協会)が、6月25日大阪・関西万博で開かれた。テーマの一つは「おむつのリサイクルとサステナビリティ」で、資源としてのおむつや食品ロス削減に資するおむつなど、未来に向けた発想が飛び出し会場を沸かせた。今おむつは、大きな環境問題の一つとなっている。おむつを取り巻く課題について、環境の視点から解説する。(環境新聞編集部・黒岩修 飯田孝子)

高齢化が進む日本では大人用紙おむつの消費量が年々増加しており、一般廃棄物(家庭から出るごみや、オフィス・店舗等から出るごみなど、市区町村の責任で収集・処理する廃棄物)に占める割合は、2020年度時点で約5%だったのが、2030年度ごろには約7%に増加すると見込まれている。現在は使用済み紙おむつの大半が焼却処理されているのが実情だ。

こうした中、現在の環境問題で重要な2つの視点から、使用済み紙おむつのリサイクルに向けた動きが活発化し始めている。一つは「脱炭素」。廃棄物分野でのCO2の排出は焼却によるものが大きな割合を占めていることから、脱炭素の観点から焼却物を減らすことが各自治体の大命題となっている。排出量の増加が見込まれる使用済み紙おむつのリサイクルを進めることは、CO2削減につながる。

もう一つの視点は「資源循環」。いま国は「循環経済」を国家戦略として掲げて、あらゆるものを資源として循環させ、さらに経済を回す仕組みを作ることを目指している。紙おむつは上質パルプ、フィルム、吸水性樹脂から構成されており、これらを有効利用していくことが求められている。

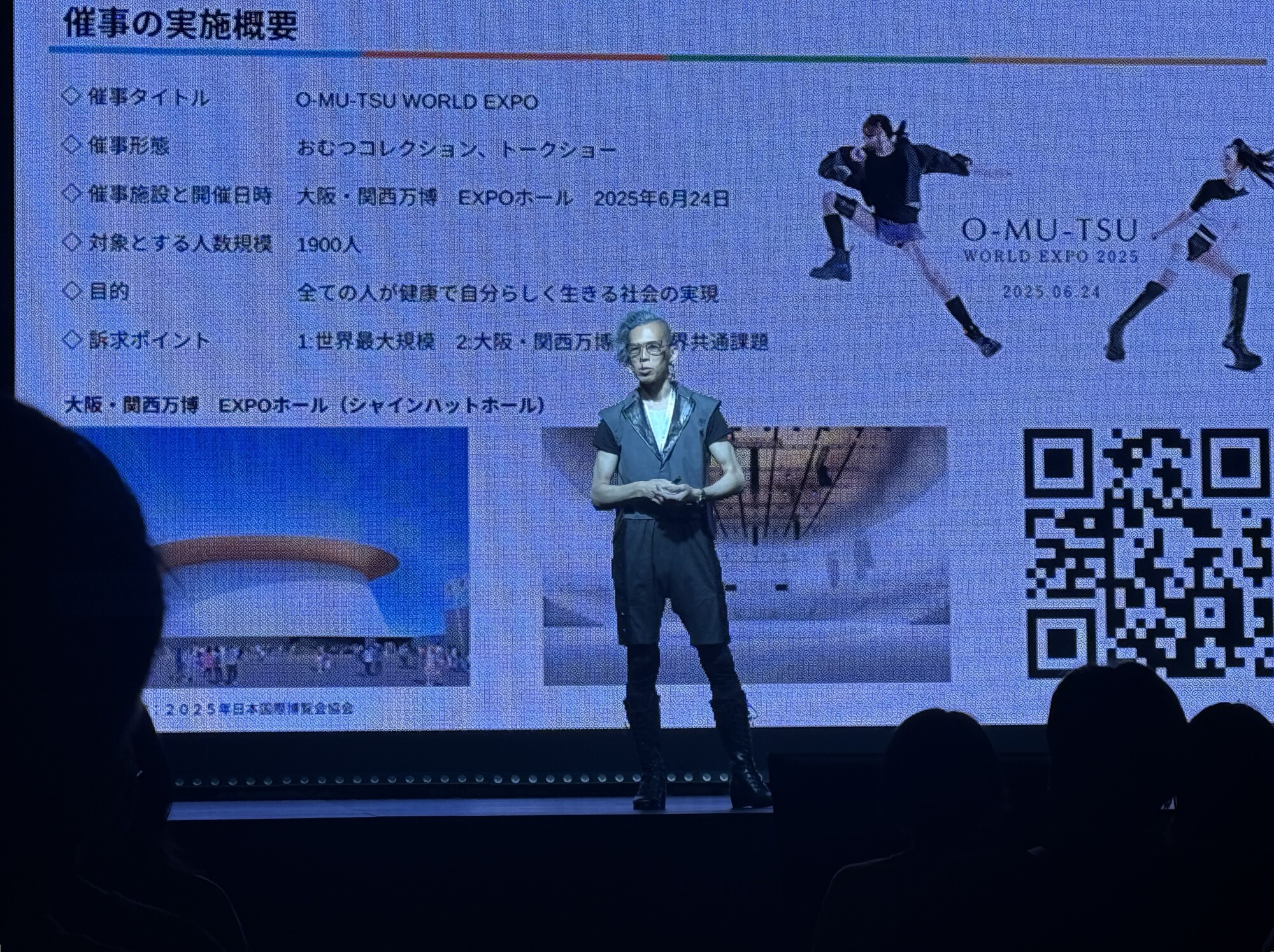

そんな状況下、今回のイベントは同協会の平林景代表理事の「排泄に関する課題は生活の質に大きな影響を与える。誇りを持っておむつをはける文化を」との考えのもと、世界に向けた発信基地として万博会場で開催された。前日の24日には「O―MU―TSU WORLD EXPO」としておむつのファッションショーが行われ、斬新なデザインのおむつを発表、排泄の悩みがあっても誰もがおしゃれを楽しめる世界を訴え会場を沸かせた。

フォーラムでは「おむつとコンチネンス」「おむつのリサイクルとサステナビリティ」「おむつとアクセシビリティ」について、多角的な視点からのセッションが行われた。「リサイクルとサステナビリティ」のセッションでは、▽環境省環境再生・資源循環局による使用済み紙おむつのリサイクル等の促進に向けた取り組みについての説明▽鶴岡工業高等専門学校女子生徒による食品ロス削減にもつながる「おから」を吸収材に使用した新発想のおむつの提案▽「使用済み紙おむつの処理を簡単にする」ことを目指すDeasy(デイジー)実行委員会の取り組み紹介などが行われた。

セッションの座長を務めた野田聖子衆議院議員は、「自分の子どものおむつでさえ汚い廃棄物だと思っていたのに、紙おむつがリサイクルできるとは。役所も協力し、好循環のビジネスになるよう応援を」などと話した。24、25日とも多くの参加を得てイベントは盛況裡に終了した。

イベントでも注目され、リサイクルへの機運が高まっている紙おむつ。しかし、リサイクルを進めるにはまだまださまざまな課題が残されている。まずは、しっかりと分別回収が行えるか。これには一般消費者の協力が不可欠となる。さらには、回収後、水分や汚れを含んだものをいかにきれいにして、パルプ、フィルム、吸水性樹脂に分けてそれぞれリサイクルしていくか。これには技術とともにコストも解決しなければならない課題として残る。

日本での使用済み紙おむつのリサイクルは、まだ緒に就いたばかり。現在の具体的な取り組み事例や今後の展望については、またの機会に紹介したい。

フォーラムの趣旨について説明する平林景代表理事

おむつリサイクルへの取り組みが広がっている

(写真はおむつ分別処理装置)

一般廃棄物に占める使用済み紙おむつの割合は、2030年には7%に