- 2025/09/26

- バックナンバー

- ピックアップ記事【1面】

厚生労働省は17日に開催された福祉人材確保専門委員会(委員長=松原由美早稲田大学人間科学学術院教授)で、介護人材の届出制度を巡る現状と課題を整理し今後の論点を提示した。潜在介護福祉士の所在把握や、届出制度自体の効果を問う声など、様々な意見が挙がった。

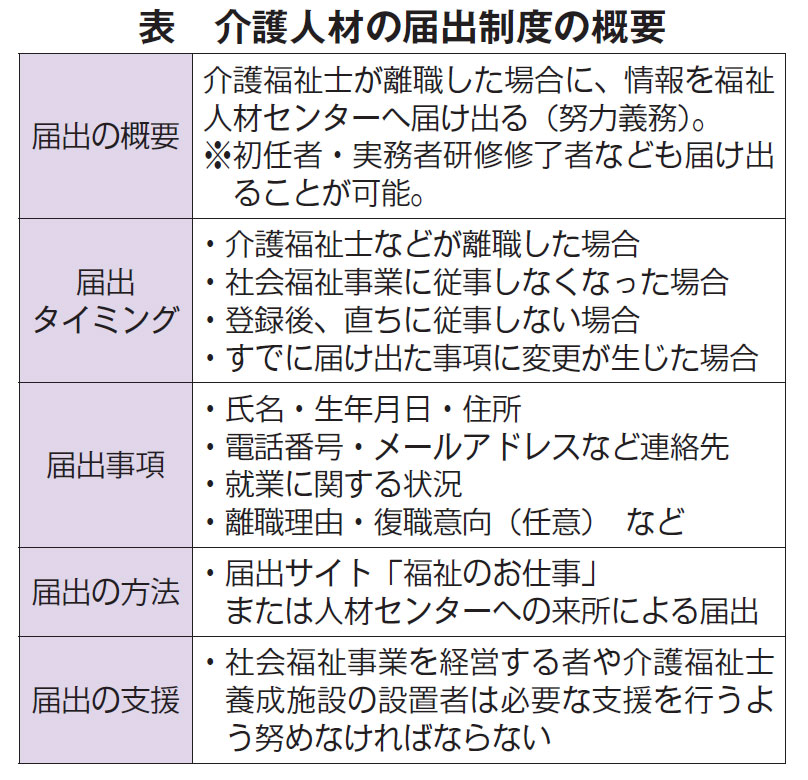

届出制度は、介護福祉士などが離職した場合において、住所や就業状況を都道府県の福祉人材センターへ届け出る仕組みで、現在は努力義務となっている(表)。2017年に始まり、今年7月末時点の全国の届出数は約5万5千人に上る。

センターは現在、届出のあった情報をもとに求人・研修の案内、イベント情報などを提供し、復職につなげる支援を行っている。事業者や養成施設にも離職者へ届出を促すことが求められている。

厚労省は、制度が潜在介護福祉士の把握や復職支援に一定の役割を果たしてきたとしつつも、地域ごとの実態把握には十分に機能していないとの声があると説明。人材不足が深刻化するなか、中核的役割を担う介護福祉士を中心にキャリア形成を支える仕組みが重要だと指摘した。

現状と課題を踏まえ、論点として▽潜在介護福祉士の復職支援をさらに強化する方法▽対象を現任者にまで広げる是非▽届け出内容の定期更新と事業者支援の在り方▽どのような情報を届け出るべきか▽現任者がメリットを感じるキャリア支援や情報提供の方法――の5点を提示した。

これまでの議論では、現行制度を離職者だけでなく、キャリアプランの形成なども踏まえ現在働いている介護職も含む登録制度に発展させるべきだとの指摘や、復職意欲を高めるための研修制度の整備、労働条件改善の必要性が挙がっていた。(以下略)